Как понять, нужен ли ребенку психолог

Основные признаки и советы родителям

Порой кажется, что ваш ребенок говорит на секретном языке: внезапные вспышки гнева, грусть без причины или упрямое молчание. Вы пытаетесь уговариваете, подбадриваете, подключаете строгость, но ничего не работает.

Детская психика — хрупкий механизм, и иногда ему нужна тонкая настройка. Обратиться к детскому психологу — это не признак родительской несостоятельности, а, наоборот, шаг зрелой любви и ответственности. Рассмотрим, как отличить временные трудности от реальных проблем и понять, что ребенку нужен психолог.

Почему это важно

Эмоциональное благополучие ребенка напрямую зависит от его отношений со значимыми взрослыми — родителями, бабушками, дедушками и воспитателями. Именно через эти связи он учится понимать себя, других и мир вокруг.

Ранние отношения определяют основу психического здоровья. В раннем возрасте, через взаимодействия с любящими и заботливыми взрослыми, у малыша формируются базовые представления о себе и о других людях. Например, когда мать ласково отвечает на плач младенца, у него формируется базовое доверие к миру: «я важен, меня слышат, мир — безопасное место».

Надежные, стабильные и чувствительные отношения со взрослыми помогают ему развить безопасную привязанность — уверенность в том, что взрослый всегда рядом, поддержит и защитит. Пример: малыш упал и заплакал — мама помогла подняться и утешила. Постепенно он усваивает: «мне помогут, я могу справляться с трудностями». Так закладывается основа для будущей уверенности в себе и здорового общения с другими.

Роль взрослого. Ребенку нужен предсказуемый и надежный взрослый: если сегодня родитель игнорирует слезы, а завтра — кричит из-за того же самого, у малыша возникает тревога и путаница. Он не понимает, чего ждать, и теряет чувство безопасности. А если взрослый последователен — «я всегда на твоей стороне» — ребенок расслабляется и направляет силы на познание мира, а не на борьбу со страхом.

Долгосрочные последствия. Условия, созданные в детстве, — это не просто сиюминутная поддержка. Они формируют «базовые настройки» личности:

- саморегуляция: ребенок, которого утешали, учится контролировать свои чувства во взрослой жизни;

- эмпатия: к нему проявляли участие — и он сам способен на сопереживание;

- умение строить отношения: получив опыт доверия, он и во взрослом возрасте будет строить здоровые связи с другими.

Таким образом, надежные и теплые отношения в детстве — это основа психологического иммунитета ребенка на всю жизнь.

Тревожные признаки

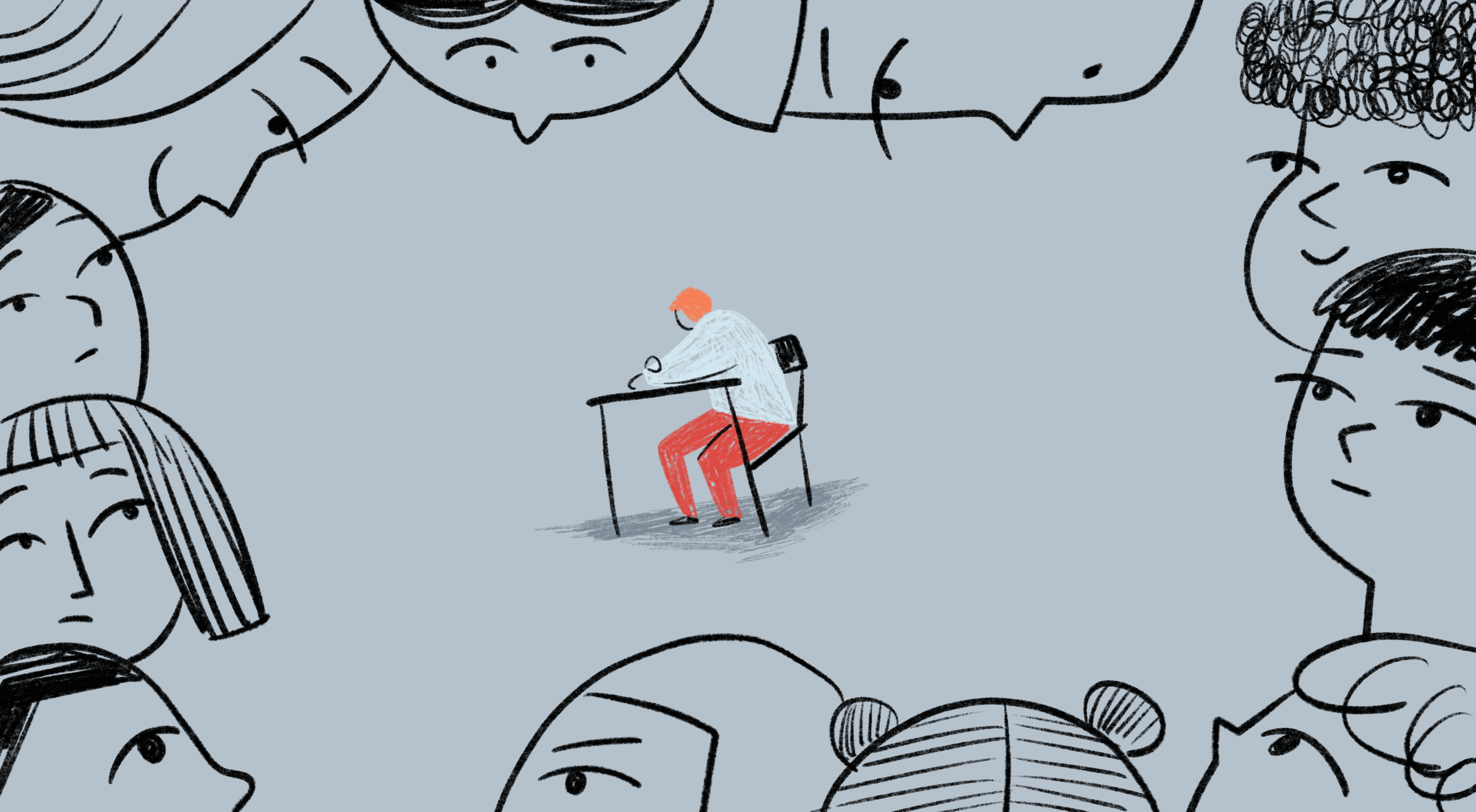

Ребенок проходит разные этапы развития, и на его пути встречается много личностных и социальных факторов, которые могут заблокировать чувства и переживания.

Эгоцентризм. Швейцарский психолог Жан Пиаже отмечал, что к 7–8 годам ребенок уже способен отличать свои взгляды от чужих. Но в стрессовых ситуациях он может снова становиться эгоцентричным: «Ребенок чувствует вину за все плохое что с ним происходит. В дальнейшем это приведет к замкнутости, тревоге и неуверенности в себе.

Например, если родители ссорятся, ребенок может решить: «Это я виноват, что мама и папа ругаются». Как результат — чувство вины за все плохое вокруг, тревожность и замкнутость.

Собственное представление о самом себе. Дети часто перенимают оценки взрослых — как критические («Какой ты неуклюжий»), так и восторженные («Ты самый лучший») — и начинают воспринимать их как часть своей личности.

Например, если ребенок постоянно слышит: «У тебя руки-крюки», он может перестать пытаться рисовать или лепить, даже если у него есть способности. И это формирует неадекватную самооценку.

Мой совет: быть конкретными в высказываниях. Вместо «Ты гений!» говорить «Нам с папой очень понравилось, как ты танцуешь, у тебя хорошо получается». Подобные фразы помогают сформировать реалистичную и устойчивую самооценку.

Установление норм и границ. Важно выстраивать границы с раннего возраста. Ребенок часто проверяет их на прочность — это естественный этап исследования мира. Например, малыш может специально разбросать игрушки, чтобы посмотреть, как отреагируют родители.

Есть два типа травмирующего воспитания: слишком жесткое, когда у ребенка нет чувства самостоятельности и свободы, и слишком мягкое, когда все дозволено. В обоих случаях поведение ребенка становится неадекватным, порождая новые трудности в коммуникации.

Гнев. Обратиться к психологу стоит, если у ребенка проявляется устойчивая и немотивированная агрессия, а также жестокость к другим детям или животным. Причины обычно кроются в семейных конфликтах, недостатке внимания и личностных особенностях.

Мой совет: не запрещайте ребенку злиться. Дайте ему безопасные способы выразить гнев: порвать старые журналы, побить боксерскую грушу, поколотить диванные подушки, использовать антистресс-игрушки. Подавление негативных эмоций ведет к психосоматике и вспышкам ярости в будущем.

Низкая мотивация к учебе и нет интересов. Дети старшего дошкольного возраста сразу реагируют на свои желания и приступают к действию. В школьном возрасте уже появляются разные виды мотивации и навыки отделять важные дела от незначимых.

Отсутствие мотивации может быть связано с разными причинами: низкая самооценка, страх неудачи, выгорание, однообразные занятия, конфликты в школе, чрезмерная нагрузка, усталость и непонимание цели. Вот как это работает: мозг отказывается тратить силы на цели, которые кажутся недостижимыми, и интерес к выполнению задачи пропадает.

Мой совет: пусть ребенок сам выберет кружки и увлечения. Роль родителей — поддержка, а не давление. Поощряйте усилия, а не только результат, а если поощряете за оценки — важно знать меру. Небольшие награды, например, совместный поход в кино за хорошую оценку, работают лучше денежных. Если у ребенка трудности в учебе, обратите внимание на его заинтересованность школьной жизнью и какая на нем нагрузка.

Высокий уровень тревожности. Причины — комплекс факторов:

- генетическая предрасположенность;

- стресс: развод, переезд или утрата;

- неблагоприятная семейная атмосфера: гиперопека, конфликты и завышенные требования;

- давление в школе;

- особенности нервной системы: ранимость и повышенная чувствительность.

Осторожность не помешает в непонятной или опасной ситуации. Проблема — когда страхи мешают выйти к доске, знакомиться с детьми на площадке и попробовать заняться чем-то новым.

Постоянное напряжение приводит к переутомлению. Все силы уходят на борьбу со страхом, а не на учебу, общение и развитие. Тревожность приводит к переутомлению и снижению работоспособности: ресурсы расходуются на подавление эмоций и страхов, а не на продуктивную деятельность.

Новые вредные привычки: грызение ногтей, накручивание волос, интернет-зависимость — это часто способы справиться со стрессом, тревогой или скукой.

Никогда не высмеивайте и не наказывайте за это! Так, если ребенка наказать за сосание пальца, его тревожность только усилится, и он будет искать утешения в этой привычке еще активнее. Лучше предложите альтернативу: антистресс-игрушку, совместное творчество и физическую активность, чтобы переключить внимание с негативной привычки на позитивное действие.

Другие тревожные симптомы:

- нарушения сна: трудности с засыпанием, частые пробуждения и ночные кошмары;

- нарушения аппетита: отказ от еды, переедание и резкая смена пищевого поведения.

- психосоматика: частые головные боли, боли в животе, тошнота, аллергии и недержание мочи.

Все эти симптомы — часто крик организма о психологическом неблагополучии, особенно если врачи не находят физических причин.

Проблемный возрастные периоды и кризисы

Кризис 3-х лет. В этом возрасте ребенок психологически отделяется от матери и понимает, что он отдельная личность. Это вызывает всплеск самостоятельности и потребности в независимости — «Я сам!».

Например, малыш может яростно кричать «Нет!» даже на любимые ранее предложение «пойдем гулять» или настаивать, чтобы дверь открыл именно он, а не взрослый. Так он проверяет границы своих возможностей и активно протестует против любых ограничений. Это не «плохое поведение», а естественный этап формирования воли и самоконтроля.

Часто в этот период ребенка отдают в детский сад, и на кризис накладывается процесс адаптации в новой среде. Это сказывается на эмоциональном состоянии и поведении малыша: усиленные истерики, упрямство и даже регресс — например, он может снова начать просить соску.

Старший дошкольный возраст (5-7 лет). Этот кризис связан с переходом от дошкольного детства к школьному. Меняется вся система переживаний малыша: он учится управлять эмоциями, у него появляются новые социальные роли и более сложные правила. Например, он может спорить с родителями по любому поводу: «почему надо ложиться спать в 9, а не в 10?» и остро реагировать на критику. Таким образом он примеряет на себя роль «взрослого», учится вести себя в обществе, но еще не умеет справляться с новыми эмоциями. Это выливается в капризы, раздражительность и непослушание.

Подростковый период (11-15 лет). Один из самых сложных периодов, связанный с половым созреванием и мощной гормональной перестройкой. Подросток ищет ответ на главный вопрос: «Кто я?».

Так, вчерашний ребенок может сегодня яростно отстаивать политические взгляды, сменить имидж на радикальный, разорвать старые дружеские связи или внезапно замкнуться в себе. Резкие перепады настроения — от эйфории до полного упадка сил — обычное дело. В этот период формируется критическое мышление — все подлежит сомнению, особенно мнение родителей. Происходит переоценка ценностей и поиск ориентиров. Эмоциональная нестабильность — прямое следствие бушующих гормонов и внутреннего смятения.

Юношеский возраст (15-18 лет). Характеризуется завершением формирования личности и острой необходимостью определить свое место в мире. Например, выпускник школы может метаться между выбором из десяти вузов или вообще отказываться его делать, так как испытывает страх перед будущим: «а вдруг я ошибся с профессией?». В этот же период возрастает давление общества и семьи: «Кем ты хочешь быть?».

Внутренний кризис подростка связан с самоопределением:

- профессиональным — «куда поступать?»;

- личностным: «каким человеком я хочу стать?»;

- социальным: «где мое место в обществе?».

Это время серьезных решений, которые вызывают высокий уровень стресса и тревоги.

Как проходит работа с детским психологом

Различие между психологом, психотерапевтом и психиатром. Чтобы не запутаться, вот простое объяснение:

- Психолог — не врач. Это специалист с психологическим образованием. Он работает со здоровыми детьми, помогая справляться с трудностями: страхами, сложностями в общении, адаптацией к саду или школе, возрастными кризисами и низкой самооценкой. Примеры: ребенок боится темноты, неуверен в себе, переживает из-за развода родителей, не может наладить контакт с одноклассниками.

- Психотерапевт — это врач с медицинским образованием, который прошел дополнительную специализацию по психотерапии. Он работает с более глубокими проблемами, часто используя конкретные методики, например, когнитивно-поведенческую терапию. Может работать как с нормой, так и с психическими расстройствами — например, с тревожным расстройством или депрессией. Может назначать лекарства, но чаще работает словом и методикой.

- Психиатр — это врач, который диагностирует и лечит медицинскими методами заболевания психики: например, шизофрению, биполярное расстройство, тяжелую депрессию и СДВГ.

Как происходит работа с детским психологом. Детский психолог — это проводник, который помогает ребенку гармонично воспринимать себя и мир вокруг. Главный инструмент в работе — игра и доверительный контакт.

Вот основные этапы работы:

- Первичная консультация. Все начинается с беседы, в которой участвуют и родитель, и ребенок. Специалист знакомится, узнает историю развития ребенка и суть проблемы, а также налаживает контакт с самим ребенком — через игру или рисунок. По итогу встречи специалист предлагает план работы, определяет ее цели и приблизительное количество встреч.

- Диагностика. Если нужно, психолог проводит углубленное исследование с помощью разных методик: тестов, рисунков, игровых заданий. Цель — выявить неочевидные причины поведения. Например, за агрессией может скрываться сильная тревога, а за плохими оценками — конфликт с учителем.

- Терапевтическая работа. Это основная часть, которая проходит в кабинете психолога. Для ребенка это выглядит как игра: через песок, кукол, рисунки, лепку и ролевые игры. Например, для работы со страхом темноты психолог может предложить нарисовать «монстра», а затем «запереть» его в шкатулке или переделать в доброе существо. Подростки чаще обсуждают проблемы в формате беседы.

- Работа с родителями. Успех терапии во многом зависит от участия родителей. Психолог регулярно дает им обратную связь и рекомендации по изменению поведения дома. Например: когда сын злится, не говорите «не кричи», а скажите: «Я вижу, ты очень зол. Давай вместе подумаем, что делать?» и предложите побить подушку.

В случае отклонений в развитии, речевых или других особенностей, а также проблемах со сном, могут подключаться логопеды, сомнологи и другие специалисты.

Что делать, если ребенок сам хочет обратиться к психологу? Это хороший знак. Значит, ребенок вам доверяет, ищет поддержку и не замыкается в себе. Важно спокойно и открыто поговорить с ним, узнать, что его беспокоит, и не критиковать. Не говорите: «Да какие у тебя могут быть проблемы!» или «Сам разберешься». Лучше спросите: «Что тебя беспокоит? Я готов тебя выслушать».

Возможно, он хочет поговорить о буллинге в школе, конфликте с друзьями или тревоге перед экзаменами. Поддержите инициативу, скажите, что это нормально, очень по-взрослому и что психолог поможет справиться с трудностями.

Бывают ситуации, когда ребенок просит обратиться к психиатру. Иногда дети неправильно трактуют то, что с ними происходит и переоценивают свои симптомы. Предложите сначала обратиться за консультацией клинического психолога или психотерапевта.

Когда нужен не психолог, а психиатр

Важно понимать: обращение к психиатру — это не клеймо, а ответственный шаг заботливого родителя, который видит, что ребенку нужна помощь. Современная психиатрия предлагает безопасные и эффективные методы лечения, которые не наносят вреда здоровью.

Медикаменты назначают только после консультации, комплексного обследования и точной постановки диагноза. Они помогают восстановить и поддержать нервную систему, и обычно не вызывают побочных эффектов. Во многих случаях психиатрия помогает ребенку справиться с проблемой без лекарств.

Психиатр необходим в таких случаях:

- тяжелые или стойкие психические расстройства: подозрение на детскую шизофрению, биполярное аффективное расстройство, тяжелое обсессивно-компульсивное расстройство;

- нарушения поведения и эмоционального состояния, не поддающиеся психотерапевтическому лечению;

- наличие суицидальных мыслей или самоповреждающего поведения;

- серьезные соматические заболевания с психическими проявлениями;

- психоневрологические нарушения, например СДВГ в тяжелой форме, тики, синдром Туретта.

Если у ребенка тяжелые нарушения сна, резкие и непредсказуемые перепады настроения, галлюцинации, длительная апатия и агрессивное поведение — обратитесь сначала к психологу для профессиональной оценки. При необходимости он порекомендует консультацию психиатра.

Советы родителям

Эмоциональное здоровье — это основа, на которой строится личность ребенка. А родители — главные помощники в этом. Вот что вы можете делать каждый день:

- Создайте атмосферу безусловного принятия и доверия. Дайте ребенку понять, что вы любите его не за успехи, а просто потому, что он есть. Он должен быть уверен: что бы ни случилось, он может прийти к вам, и его выслушают без криков и упреков.

- Называйте и признавайте все эмоции — и хорошие, и плохие. Помогите ребенку понять, что он чувствует. Злость, грусть, зависть — это нормально. Запрещая проявлять их, мы учим ребенка подавлять чувства, что ведет к психосоматике. Вместо «Не злись на брата!» скажите: «Я вижу, ты очень зол на брата, потому что он сломал твой конструктор. Давай вместе придумаем, как это исправить?». Так вы признаете его чувство и показываете конструктивный выход.

- Давайте право выбора и уважайте личные границы. Позволяйте ребенку принимать небольшие решения, которые соответствуют его возрасту. Это воспитывает ответственность и уверенность в себе. Например, предложите дошкольнику выбрать, какую футболку надеть сегодня — синюю или зеленую. Школьнику — решить, в какой последовательности делать уроки. А также стучитесь, прежде чем войти в его комнату.

- Будьте примером адекватного выражения эмоций. Дети не слушают, что мы говорим, а смотрят, что мы делаем. Покажите, как вы сами справляетесь со злостью, обидой или стрессом. Если вы расстроены из-за работы, то лучше не срываться на домочадцах, А сказать: «Я сегодня очень устал и раздражен после трудного дня. Мне нужно 15 минут побыть одному, чтобы прийти в себя, а потом мы поиграем».

- Обеспечьте качественное время вместе. Важно даже не сколько часов вы проведете рядом, а насколько вы «включены» в общение. Отложите телефон, выключите телевизор и полностью посвятите время ребенку. Например, установите традицию «вечера настолок» или совместных прогулок. Всего 20-30 минут такого чистого времени без отвлечений значат для ребенка больше, чем целый день, когда вы рядом, но погружены в дела.

- Верьте в своего малыша и говорите ему об этом. Подчеркивайте его сильные стороны и предпринятые усилия. Вместо общей фразы «Ты молодец» скажите: «Мне так понравилось, как ты не сдался и дорешал эту сложную задачу! Ты очень упорный». Это формирует у ребенка веру в то, что он может развиваться.

- Учите техникам эмоциональной саморегуляции. Покажите ребенку простые и безопасные способы справляться с сильными чувствами. При порыве злости — «Давай побьем подушку!» или «Помнем пластилин!». При тревоге: «Давай вместе подышим глубоко: вдох на счет 4, задержка на 4, выдох на счет 6». При грусти: «Обниму тебя крепко-крепко» и «Давай включим твою любимую песню и потанцуем!».

Чего следует избегать:

- обесценивание: «Не реви из-за ерунды» или «Что ты ведешь себя как маленький?»;

- сравнение: «Вот я в твоем возрасте…» или «Посмотри, как Маша хорошо себя ведет»;

- условная любовь: «Будешь хорошо учиться — буду тебя любить»;

- игнорирование: делать вид, что не замечаете подавленного состояния ребенка.

Помните, что ваша задача — не вырастить идеального ребенка, а стать для него надежной гаванью, в которую он может вернуться после любого шторма.

Полезная литература для родителей

- Все о детях : секреты воспитания от мамы 8 детей и бабушки 33 внуков, Хелен Анделин;

- Эмоциональный интеллект ребенка. Практическое руководство для родителей, Джон Готтман и Джоан Деклер;

- Скрытые сокровища. Путеводитель по внутреннему миру ребенка, Вайолет Оклендер.